Der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Kreativität oder Innovationskraft ist für viele nicht offensichtlich. Wir wissen aber aus Erfahrung und auch aus der Forschung, dass es ihn gibt. Denn in der Achtsamkeitspraxis entwickeln Menschen eine innere Haltung, die sie neugierig, geistig flexibel und experimentierfreudig macht. Zudem lernen sie, fehlerfreudiger und unerschrockener Neues auszuprobieren.

Wenn Mindfulness im Organisationskontext eingesetzt wird, dann meist immer noch ausschließlich zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Das macht auch absolut Sinn, wenn man sich die enorme Vielfalt der Studien ansieht, die positive Effekte auf physische und psychische Gesundheit nachweisen. Aber: Achtsamkeitsübungen können noch viel mehr. Hier ein paar Zusammenhänge, die vielleicht noch zu oft übersehen werden:

Anfängergeist: Staunen & entdecken

Wenn wir Mindfulness üben, dann versuchen wir mit jenem Teil von uns (wieder) in Kontakt zu kommen, der mit Offenheit und Neugierde in die Welt blickt. Als Kinder staunen wir noch über alles. Wir entdecken täglich Neues, Unbekanntes. Wir stellen unendlich viele Fragen. Als Erwachsene geht uns diese innere Einstellung oft verloren. Wir denken, dass wir die Dinge längst kennen. Bescheid wissen. Wir folgen vertrauten Gedankenstraßen und haben unsere Schlüsse gezogen. Etwas nicht zu wissen, ist uns eher peinlich – daher fragen wir lieber nicht nach… man will sich ja nicht blamieren.

Dadurch verlieren wir aber nicht nur die Freude am Staunen und Entdecken, sondern auch die Fähigkeit, mit Offenheit und einem frischen, unvoreingenommenen Blick auf Dinge, Prozesse, Menschen zuzugehen. Eine Perspektive des Nicht-Wissens und der Lernfreude einzunehmen. Erstmal genau hinzusehen, bevor wir Urteile fällen und Antworten geben. Aber wir brauchen diesen Anfängergeist, um wirklich kreative Lösungen entwickeln. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Experten geradezu blind werden für andere Möglichkeiten als die ihnen vertrauten. Echte (oder gar: disruptive) Innovationen entstehen dann eher nicht. Die verlangen nach einer völlig neuen Denkweise – wie schon Albert Einstein wusste: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“

Untersuchungen zeigen, dass Kinder durchschnittlich 73 Fragen pro Tag stellen. Schon bei Teenagern ist diese Zahl bereits einstellig. Und als Erwachsene tun wir ohnehin lieber so als wüssten wir bereits alles. (Foto: Unsplash/LeoRivas)

Abgesehen davon, dass wir damit kreativere Ergebnisse erzielen, macht es auch einfach großen Spaß öfter mit der Brille des Anfängers in die Welt zu schauen und wieder einmal wie ein Kind zu staunen. Dann werden auch kleine Dinge zu einer Quelle der Freude und rauschen nicht unbemerkt an uns vorbei. Wir erinnern uns an das, was wir schon einmal wussten: Dass die Welt, das Leben voller Magie und Schönheit ist – und zwar in jedem Moment.

„In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the expert’s there are few.“

Shunryu Suzuki

Geistige Flexibilität fördern

Als Menschen haben wir viele mentale Muster und Gewohnheiten. Ein Teil davon stammt schlicht aus unserer Evolution als Spezies – z.B. unser Negativity Bias oder der Automatismus des schnellen Urteilens (“mag ich”, “mag ich nicht”); ein anderer Teil hat mit individuellen Erfahrungen zu tun. An vielen Stellen erleichtern uns diese Muster das Leben auch enorm (z.B. wenn wir entscheiden müssen, ob wir bei grün oder rot über den Zebrastreifen gehen sollen und wo wir im Supermark um die Ecke die Nudeln finden).

Wenn es darum geht, kreativ zu werden, dann können unsere mentalen Schubladen aber eher hinderlich sein. Etwa, wenn uns geistige “Lieblingsgeschichten” oder Glaubenssätze im Weg stehen (“ich bin nicht kreativ”). Oder wenn wir automatisch auf gewisse Reize reagieren (z.B. immer schön brav auf der Linie schreiben).

In der Achtsamkeitspraxis lernen wir unseren Geist und seine Muster sehr gut kennen. Dabei üben wir auch, eine Meta-Perspektive einzunehmen, die uns mehr Spielraum gibt, zu entscheiden, ob wir den ausgetretenen Pfaden in unserem Gehirn folgen oder diese verlassen möchten. Wie gesagt: Beides macht zu unterschiedlichen Zeiten viel Sinn. Diese Wirkung wurde übrigens schon in Studien nachgewiesen: Wer regelmäßig Achtsamkeit übt, entwickelt mehr Offenheit für das Verlassen von gewohnten Denkmustern.

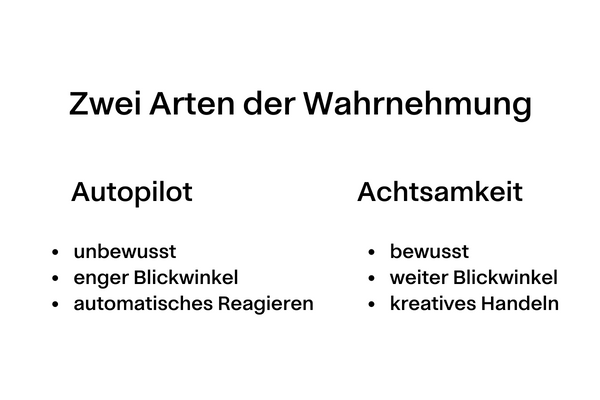

Mindfulness unterstützt uns dabei, den Autopiloten-Modus und gewohnte Denkmuster zu verlassen. Wir üben eine Meta-Perspektive einzunehmen, die unsere Perspektive erweitert und kreatives Handeln ermöglicht.

Mindfulness: Wer still wird, hört mehr

Wenn wir eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis haben, dann verfeinert sich unsere Wahrnehmung – und es tauchen Einsichten in uns auf, die aus einer anderen Quelle kommen als jenes Wissen, das wir durch reines Nachdenken erlangen. Es geht dabei um ein tieferes Verstehen, vielleicht das Erkennen von Mustern. Um eine Weisheit, die auch unsere Intuition, unser “Bauchgehirn” und unser Herz miteinbezieht. Wem das zu “soft” ist, dem sei gesagt, dass Experimente gezeigt haben, dass bei komplexen Entscheidungen das unbewusste Denken dem bewussten Denken überlegen ist. Wir erzielen die besten Ergebnisse, wenn wir alle Ebenen des Wissens in uns nutzen. (Lesetipp dazu: “Das kluge Unbewusste – Denken mit Gefühl und Intuition” von Ap Dijksterhuis)

Für kreative Prozesse bedeutet das: Wir schaffen durch die Meditation einen offenen Raum in uns, in dem Impulse auftauchen können, und eine innere Klarheit und Stille, in der wir diese wahrnehmen. Dies hat auch Steve Jobs erkannt, der regelmäßig meditierte:

“Wenn man einfach dasitzt und beobachtet, merkt man, wie ruhelos der Geist ist. […] Mit der Zeit wird er jedoch ruhiger, und wenn dies geschieht, bleibt Raum, subtilere Dinge zu hören – das ist der Moment, in dem die Intuition sich entfaltet, man die Dinge klarer sieht und mehr in der Gegenwart verhaftet ist. […] Man sieht so viel, was man bereits hätte sehen können. Das ist eine Disziplin, in der man sich üben muss. „

Steve Jobs

Auch bei Google gibt es bereits seit einigen Jahren Mindfulness Trainings für die Mitarbeiter*innen. Das “Search Inside Yourself”-Programm des Unternehmens wurde von Chade-Meng Tan – gemeinsam mit Achtsamkeitspionieren wie Jon Kabat-Zinn – entwickelt. Das bewusste Kultivieren einer inneren Haltung, die kreatives Denken ermöglicht, ist dabei zentral: „Wenn der Geist wach und gleichzeitig entspannt ist, sorgt die Entspannung dafür, dass freie Ideen genug Spielraum erhalten, um aufzutauchen und zu interagieren, und durch die Wachheit nehmen wir sie und ihre Verbindungen untereinander wahr, so als ob ein Kieselstein in einen ruhigen See fiele.“ Chade-Meng Tan, Google/SIY

Der Ideen-Killer in uns

Ein erbarmungsloser innerer Kritiker ist dafür verantwortlich, dass viele von uns nicht zu kreativer Höchstform auflaufen. Denn wenn Fehler machen oder gar Scheitern nicht erlaubt ist, dann sind wir nicht besonders motiviert, etwas Neues auszuprobieren. Wir können gar nicht mit Leichtigkeit, Spaß und Spielfreude an eine Sache herangehen.

In der Auseinandersetzung mit Mindfulness lernen wir auch, wie wir unseren inneren Kritiker auch einmal zur Seite bitten können. Und wie wir ein inneres Klima schaffen, in dem Fehler keinen Weltuntergang bedeuten – sondern eine Chance, etwas zu lernen. Wir entwickeln Selbstmitgefühl – also eine innere Stimme, die uns ermutigt, versteht und tröstet. Die weiß, dass Perfektion eine Illusion (und ganz schön langweilig) ist und alle Menschen gelegentlich scheitern. So entwickeln wir mehr Verständnis für uns selbst – aber auch mehr Empathie und Mitgefühl für andere. Eine Fähigkeit, die gerade in Team- und Innovationsprozessen (z.B. im Design Thinking), enorm wichtig ist.

Eine weitere gut erforschte Tatsache ist, dass Achtsamkeit uns dabei hilft, mit Belastungssituationen konstruktiv umzugehen und die Stressreaktion unseres Körpers zu regulieren. Auch das spielt im Zusammenhang mit Kreativität eine wichtige Rolle. Denn: Ein Mensch, der gerade im Fight-, Flight- oder Freeze-Modus ist, kann gar nicht kreativ sein. Bestimmte Regionen des Gehirns – die auch für Kreativität wichtig sind – stehen gar nicht voll zur Verfügung, wenn wir im roten Bereich sind. Unsere Reaktionen im Stressmodus laufen eher automatisch ab und folgen den vertrauten Bahnen. Im Klartext: Wenn der Körper gerade ums Überleben kämpft (weil er einen cholerischen Chef nicht von einem Säbelzahntiger unterscheiden kann), dann probieren wir nicht mal was lustiges Neues, sonders rennen in die Richtung, aus der wir gekommen sind.

Das ist übrigens ein bekanntes Phänomen in Notsituationen: Immer wieder kommt es vor, dass Menschen bei Bränden oder Flugzeugabstürzen auf tragische Weise sterben, weil sie versuchen, durch dieselbe Tür zu entkommen, durch die sie hereingekommen sind. In der Panik kommen sie gar nicht auf die Idee, dass es bessere Fluchtwege geben könnte.

Gute Stimmung macht kreativ

Studien haben noch einen anderen Zusammenhang deutlich gemacht: Achtsamkeit verbessert bei vielen Menschen ganz allgemein die Stimmung. Und wer in guter Stimmung ist, ist auch kreativer als jemand mit mieser oder niedergeschlagener Laune. So beflügelt also Achtsamkeit auch indirekt Kreativität.

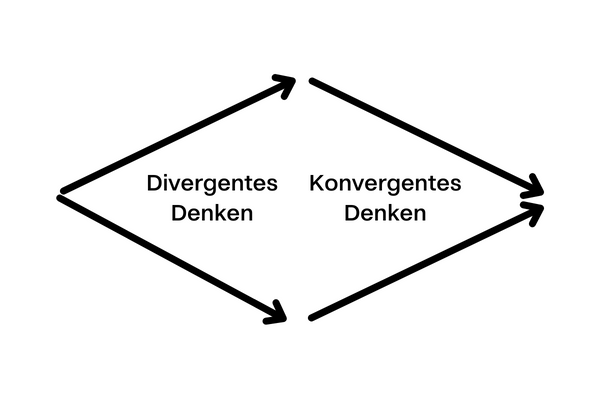

Ebenfalls gezeigt werden konnte in Studien, dass bestimmte Formen der Achtsamkeitspraxis (z.B. offenes Gewahrsein) divergentes Denken fördern. Divergentes Denken wird als “offen, unsystematisch und experimentierfreudig” beschrieben und soll die Wahrscheinlichkeit für kreative Einfälle erhöhen. Dem gegenüber steht konvergentes Denken, das als “gewöhnlich, linear, streng rational-logisch” gilt.

Bestimmte Formen der Achtsamkeitspraxis (z.B. offenes Gewahrsein) fördert das divergente Denken, das die Wahrscheinlichkeit für kreative Einfälle erhöht. Auch die sogenannte interhemisphärische Kommunikation wird verbessert – also die Zusammenarbeit zwischen den Gehirnregionen, die eine zentrale Rolle spielt, wenn es um Kreativität geht.

Es gibt also durchaus ein paar relevante Hinweise dafür, dass Achtsamkeitsübungen uns dabei unterstützen, kreativ(er) zu sein und, dass es absolut Sinn macht, diese in Innovationsprozessen zu integrieren.

Autorin: Melanie Müller